Bentrovati amici del Robyan Blog,

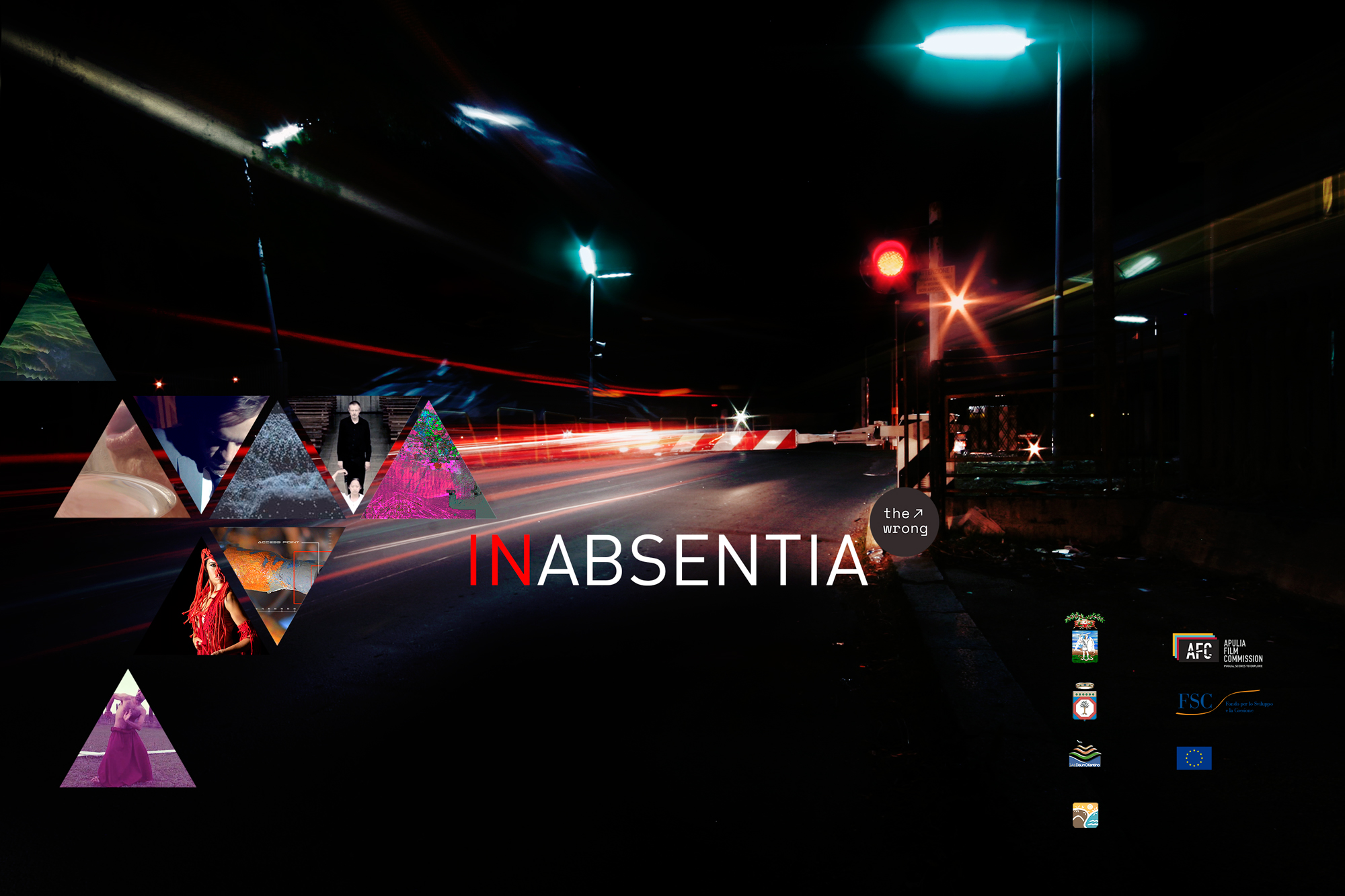

oggi vi voglio parlare di un evento veramente interessante che si è svolto il 6 febbraio di quest’anno al Cineporto di Foggia nell’ambito di “The Wrong” la Biennale d’Arte Digitale ormai giunta alla quarta edizione.

In collaborazione con Est-Ovest danza, Cinemadonia/Stigmamente e l’associazione “Parole Contrarie”, il padiglione itinerante “In Absentia” del collettivo artistico Semiosphera segna a Foggia un altra tappa del suo percorso.

La serata ha preso il via con il giornalista Luigi Starace responsabile di Cinemadonia/Stigmamente e il cineasta francese Jean – Patrick Sablot che insieme hanno fatto una profonda riflessione sullo stato dell’arte dagli esordi di Dziga Vertov (David Abelevič Kaufman, regista, scenografo e teorico del cinema sovietico noto con lo pseudonimo Dziga Vertov) fino alle odierne narrazioni digitali.

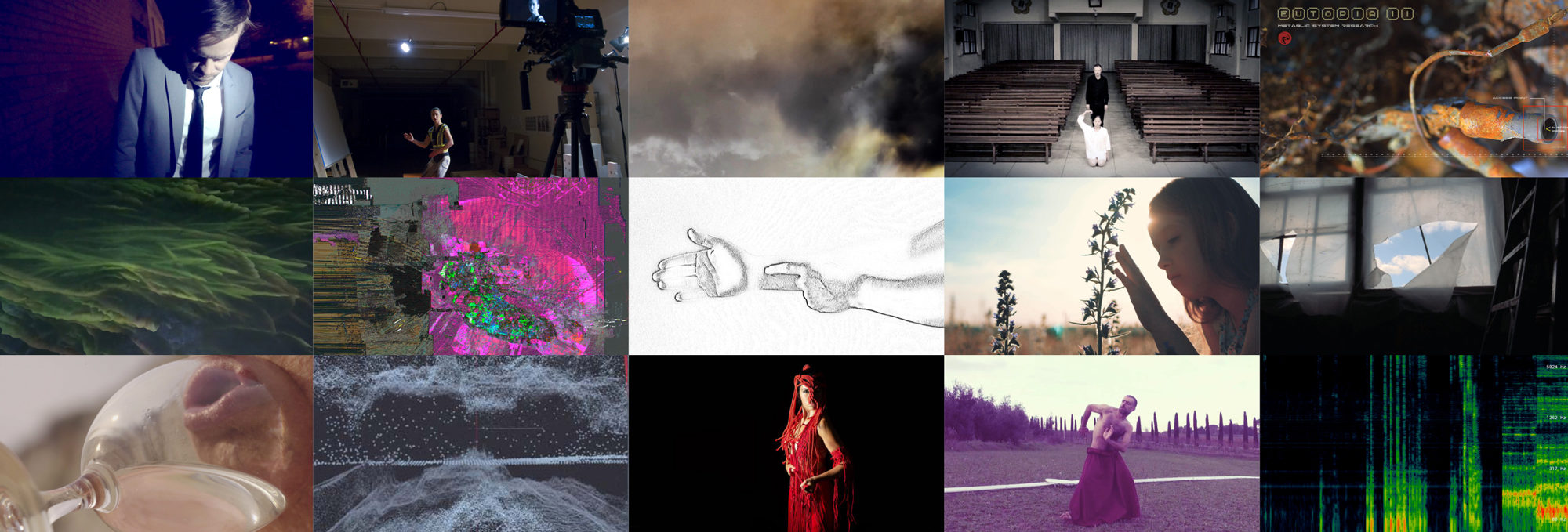

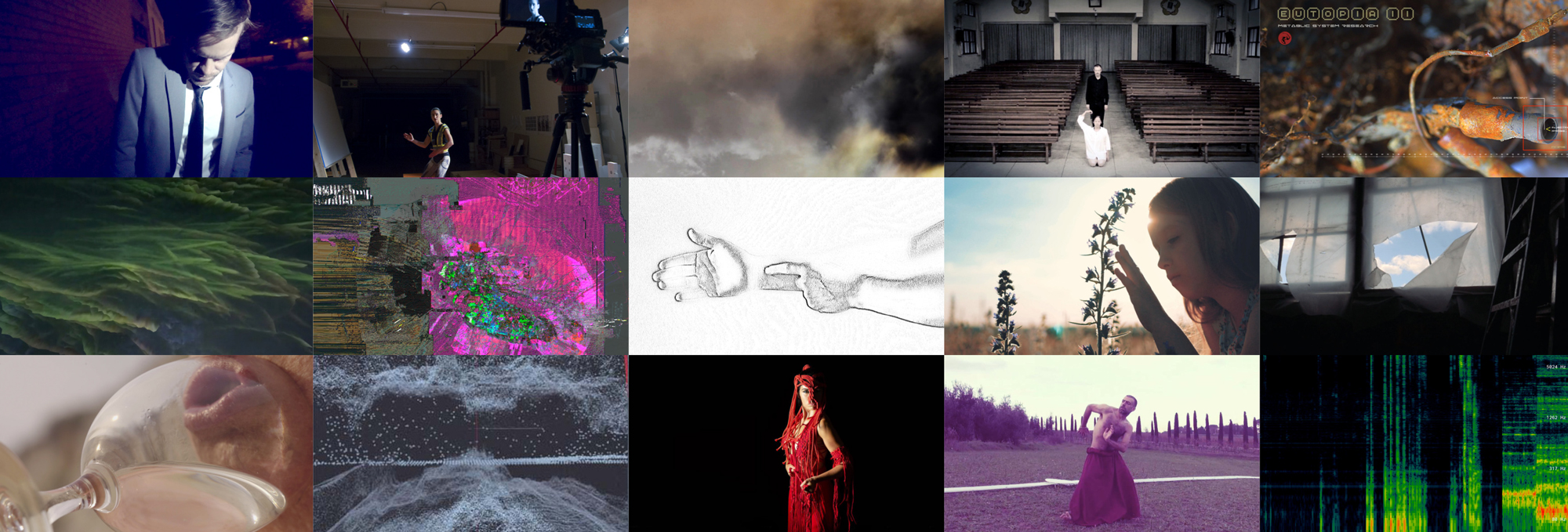

La serata poi è proseguita con la proiezione delle opere dei quindici artisti selezionati:

Milos Peskir, Adrianne Wortzel, Johannes C. Gérard, Camelia Mirescu, Matteo Martignoni, Joanna Wlaszyn, Ian Gibbins, Abe King, Lori Ersolmaz, Costanza Savarese, Nicola Fornoni, Mark Niehus, Luca Serasini, Marie Craven, Anton Markus Pasing.

Dice Lino Mocerino curatore di ” The Wrong” a riguardo : “Il progetto è nato insieme a Francesca Giuliani, abbiamo urlato due call e cercato di essere il più possibile aperti ed inclusivi, alcuni artisti li abbiamo persi per strada, alcuni si sono aggiunti in corso d’opera visto che è consentito dal regolamento, siamo stati felici di accogliere nuovi lavori come quello di Matteo Martignoni ed aprire la seconda call con il buon Willard Van De Bogart, raccogliendo contributi da “mostri” che lavorano al Massachusetts Institute of Technology, etc.

In gioventù ho lavorato in AREA Science Park a Trieste e il pallino dell’intersezione tra arte, tecnologia e scienza resta per me un collante universale.”

Ha del sorprendente, la natura allucinatoria del cinema — sostiene Francesca Giuliani — con le sue pratiche già note ai tempi dei pitagorici. La selezione dei lavori che hanno aderito al bando stavolta indugia nella vastità delle modalità dei contenuti pervenuti per una tecnologia ormai consolidata.

È dai fratelli Lumière — continua Lino Mocerino — che il grande schermo sdogana la techne del precinema nel nome della fruizione collettiva. La discrezione del buio della sala diventa uno strumento di emancipazione essenziale ancor oggi per la fruizione degli spazi condivisi.

opere:

Digital Fossil Corrupt-Galatian Milos Peskir – The Sentient Thespian Adrianne Wortzel – Knife Relations! Johannes C. Gérard – Promised Clouds Camelia Mirescu – Mars Absorption Matteo Martignoni – Nostalghia 4.0 Joanna Wlaszyn – Whit my eyes closed. Imaginary Midline Ian Gibbins

Gost Glitch Abe King – A Triphtyc Filmpoem Lori Ersolmaz –Wonderland Costanza Savarese e Lara Genovese – Overshoot Day Nicola Fornoni – Rattle Mark Niehus – Orion the Big Hunter Luca Serasini – I Don’t Own Anxiety Marie Craven – Cloud Lover Anton Markus Pasing

Sui curatori…

Semiosphera è un progetto nato da Francesca Giuliani e Lino Mocerino.

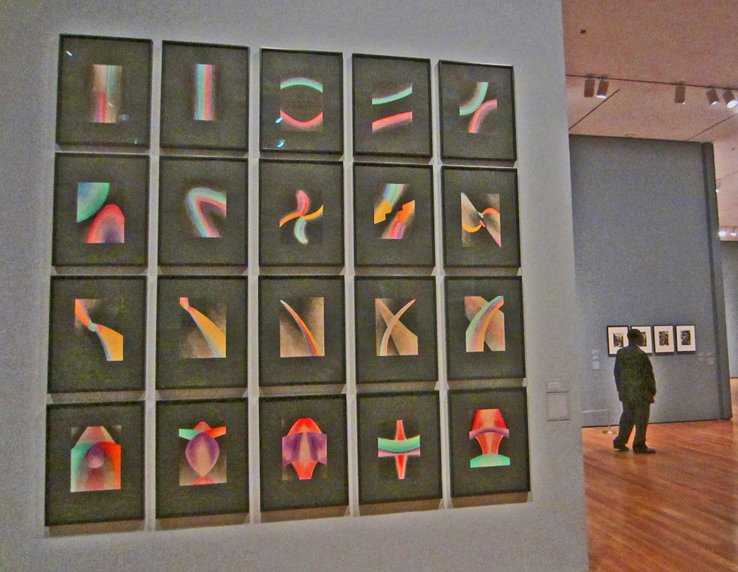

Artisti e curatori, lavorano sulle semiotiche creative ricevendo premi dal MIUR e menzioni su i-DAT, spin-off creativo dell’Università di Plymouth.

Con un approccio hands-on, le loro ricerche sono pubblicate negli Stati Uniti in volumi curati da Sonia Landy Sheridan e i loro progetti partecipati sono patrocinati da enti come il MiBACT.

Tra ricerca sul campo e tecnologia, arte post-internet e storytelling digitale, la loro lente tende tanto alla diffusione dei nuovi media quanto alla riscoperta delle radici delle pratiche creative.

In conclusione…

L’ Arte digitale in ogni sua forma offre spunti creativi inimmaginabili con altri mezzi, tuttavia si osservano ancora delle resistenze da parte di critici ed appassionati d’arte come fu allora per gli impressionisti.

Alcuni giudicano fredda la connessione tra arte scienza e tecnologia, ma a mio avviso il mezzo non fa l’opera: la tecnica al servizio del talento e mai viceversa, offre all’artista infinite possibilità mai avute prima, resta la difficoltà di monetizzare questa forma di fruizione che di fatto complica l’inserimento di queste forme d’espressione nel maintream, ma sono certa che presto anche questo “problema” verrà risolto: il futuro dell’arte è nel digitale.

E a tale proposito non posso fare a meno di pubblicare un estratto dal Manifesto del Digitalismo (redatto da Lorenzo Paolini nel 1997), corrente artistica a cui aderisco per affinità elettive, come chiosa:

Roberta Fiano